官公署書類判読の実務

前編

官公署の所有する書類を読み解く

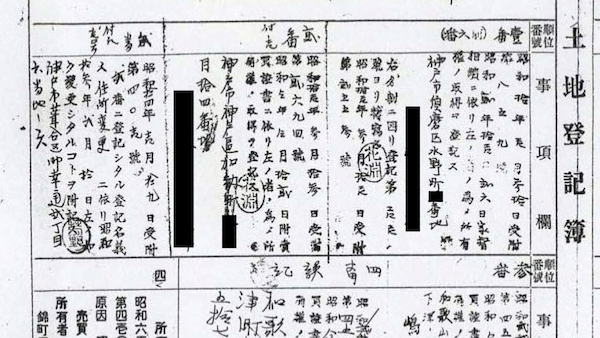

この講座では行政書士業務に必要な公簿、不動産の登記簿謄本、要約書、公図、地籍図、法人の謄本、住民票や戸籍など行政書士実務を行う上で知っておかなければならない、さまざまな公簿の読み方のコツとその使い方をマスターします。

「父が亡くなりました。家と土地は父の名義です」と相談を受けたら、まず読めなければいけないのは被相続人の所有する不動産の登記簿謄本、除籍謄本です。本当にお父さんが所有者か、お父さんの前籍はどこか、即判断できる必要があります。その他、離婚協議書、遺言書、許認可、 すべてに公簿の読込が必要になってきます。

もし公簿が読めなければ業務ができないだけでなく、依頼者に大きな損害を与え、損害賠償を受けるなど、大変なトラブルになりかねません。公簿の読み込み、これは行政書士業務の基礎になります。

官公署書類判読の実務

後編

官公署の所有する書類を読み解く

この講座では「代表者の資格証明書を付けてください」と言われて「資格証明書?なにそれ?」とならないように、公簿の読み込みをさらに突っ込んで学びます。

亡くなった人が複数の不動産を所有する場合、所有不動産を調査するためにはどの書類のどの部分を見ればよいのか、要約書が証明書として使えない理由など、行政書士として実務を行う上で必要な判読スキルを実際の書類を見ながら学びます。

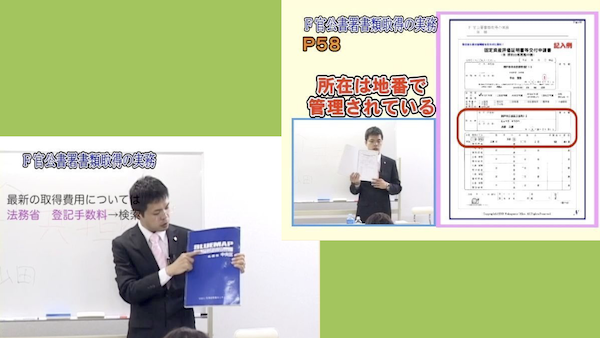

官公署書類「取得」の実務

前編

証明書の取得方法

この講座では官公署がもついろいろな書類、いわゆる「公簿」を取得する方法を学びます。

行政書士が実務で求められる公簿取得能力は、単に住民票を取得するといった書類取得の代行のようなモノではなく、依頼者の話す情報の中から、依頼者が求める結果に必要な「許可」や「契約書」、「協議書」などを判断し、その前提としてどのような公的書類が必要かを考え、書類を取得する、そのような能力です。この講座を通してその能力を習得します。

どの役所がどのような書類を持っていて、それを取得するためにはどのような請求方法があるか、請求には何を書いて、添付書類は何が必要か?職務上請求では取得できない身分証明書を取得する場合にはどうするか?など、行政書士の実務で基礎となるスキルを学びます。

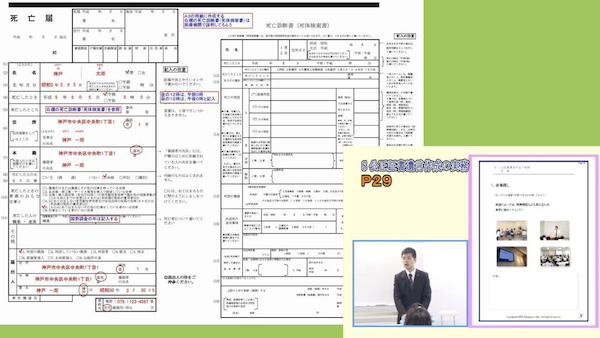

官公署書類「取得」の実務

後編

名寄せの閲覧方法

おじいちゃんの住所は知っているけど、おじいちゃんの本籍地を知っている人はあまりいません。ましてやおじいちゃんの所有する不動産の地番や家屋番号を知っている人はまずいません。死んだおじいちゃんの住所は知っているけど、本籍や家の地番はわからない、そのような状態で依頼されます。

そこから業務がスタートします。まずどの公簿を取得し、そこで何を確認するか、公簿を取得してわかったことを前提に次は何を取得するか、取得するには委任状が必要か、委任状には何を書いておけばよいか、などを実際に書類を書き込みながら学んでいきます。

このおじいちゃんの死んだケースなら、

- まず死んだおじいちゃんの住所地を管轄する市区町役場で除票を取得

- 除票で本籍を確認し戸籍、戸籍から除籍、原戸籍と相続人を追いかける

- 法務局でおじいちゃんの住所を地番に引き直して不動産の謄本を取得

- 謄本で共担を確認し、同時に固定資産税課で名寄せを閲覧し所有不動産の特定

場合によっては戸籍の附票なども必要になるかもしれませんね。このような書類取得の流れがパッと分かるようになるための講座です。

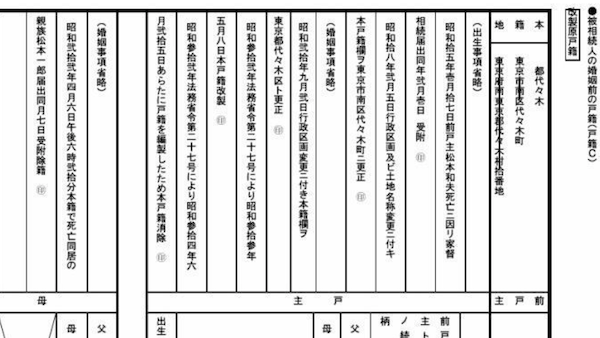

相続・戸籍取得の実務

前編

相続人の特定方法を習得

この講座では、相続財産、遺留分、相続の放棄など相続の基礎知識を学習し、その後、相続の実務で必須の実務ワーク、戸籍の取得を行います。戸籍の取得演習の前に、まず戸籍の作られ方を学ぶので、戸籍の意味がよくわからない方でも、この講座で相続業務を行えるようになります。

相続・戸籍取得の実務では、

- 明治5年式戸籍

- 明治19年式戸籍

- 明治31年式戸籍

- 大正4年式戸籍

- 昭和23年式戸籍

- コンピュータ化戸籍

職務上請求書のサンプル用紙を使い、実際に職務上請求書(サンプル)に請求事項を書き込みながら被相続人の戸籍を1つずつ出生時の戸籍までさかのぼりながら相続人を特定していきます。

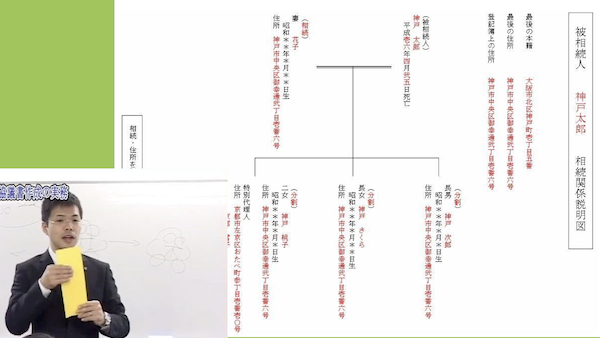

相続・戸籍取得の実務

後編

直系尊属の存否確認

この講座では、前編に引き続き戸籍の取得実習を行います。戸籍のどこを見れば相続人を特定できるか、どこまで戸籍を追跡調査すべきかなど、実務で必要な戸籍取得技術を学びます。講義で使うテキストには、依頼者が持ち込んだ戸籍Aが示されています。その戸籍Aから戸籍取得演習が始まります。職務上請求書サンプル用紙に戸籍Aの前戸籍Bを取得するために必要となる事項を書き込んでいきます。そして戸籍Bで被相続人に子供がいないことを確認します。この段階で第1順位の子供がいないことを確認できたら、次は第2順位、直系尊属の存否確認を行います。

被相続人の父母についてはどの戸籍を取得すればよいか、被相続人の死亡時の年令を勘案して、祖父母、曾祖父母の確認も必要かと判断していきます。

その後、祖父母、曾祖父母の存否確認を行うにはどの戸籍を取得すべきか、と戸籍取得演習を行っていきます。「父方の祖父の死亡は戸籍Cで、祖母の死亡は戸籍Dで確認できる!」となったら、「次は曾祖父母の死亡の確認だ」と戸籍取得演習を進めます。

単に解説を聞くだけの講座ではなく、このように実際に戸籍を読み込み、自分で判断し、必要となる戸籍を職務上請求書サンプル用紙に書き込んで取得する演習を行いますので、開業して即使える戸籍取得技術が身につきます。

相続・遺産分割協議書作成の実務

前編

遺産分割協議書の作成

この講座では実際に遺産分割協議書を作成します。

夫が死亡してその妻から遺産分割協議書の依頼があった事例を通して、まず、必要となる書類を学びます。遺産に不動産がある場合は、不動産の謄本が必要。遺産に預貯金がある場合は通帳のコピーが必要、と必要となる書類をおさえたら、次は遺産分割協議書に何を書いていくかを学びます。

遺産分割協議書に書くべき内容が理解できたら、次は実際に遺産分割協議書を作成していきます。その後、遺産分割協議書にだれの印鑑をどこに押すかをおさえ、押印、契印、袋とじ、印鑑証明書との照合を行い実際に遺産分割協議書を完成させます。

相続・遺産分割協議書作成の実務

後編

相続人が全国に点在する場合の対処法

この講座では、単純な遺産分割協議書の作成から一歩踏み込んだ遺産分割協議書の作成方法を学びます。

遺産分割協議を行う相続人の中に未成年がいる場合の対応方法、さらに未成年が未就学で遺産分割協議書に署名できない場合の対処方法などを学びます。

また、実務上頻繁に発生する相続人が全国に点在する場合の対処法、相続人が多人数で押印が複雑になる場合のテクニック、遺産内容が多数で協議書の枚数が増える場合の契印方法など、実務でよく起こる状況に対応する技術を学びます。

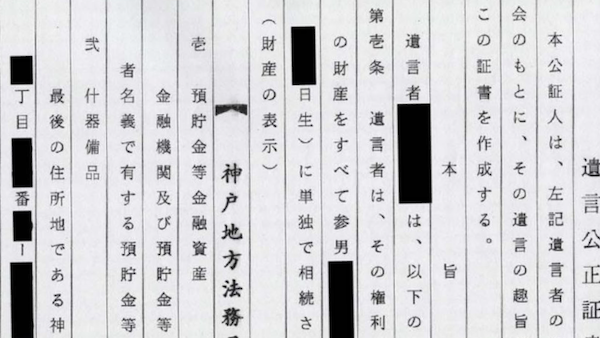

公正証書遺言作成の実務

前編

遺産をあげないための遺言書

この講座では、市販の本に載っているような財産の分け方を中心とした遺言書から一歩踏み込んで、遺産配分以外の事柄、いわゆる付言事項で依頼者の気持ちを伝えきる遺言書の作成方法を学びます。一般的には知られていないのですが、遺言書を書く動機で多いのは、「遺産をあげたくない人がいる」というものです。そのときに遺産配分だけを書いた一般的な遺言書では、依頼者は気持ちを言い尽くせていないので不満が残ってしまいます。

そこで、なぜ遺産をあげたくないのかという心のシコリを付言事項で伝えきることで遺言者の満足度が上がります。実はここからがミソなのですが、遺産をあげたくない人がいるから遺言書を書く人は、「誰にあげよう、誰にはあげたくない」と日頃から考えている人なんです。日頃から遺言書の内容をよく考えている人はどうするかというと「やっぱりこうしよう」「いや、やっぱりああしよう」とよく遺言書の内容を変更するんですね。そうするとどうなるかというと遺言変更という形でリピートするんです。

ですから単に遺産配分だけを書く遺言書ではなく、思い伝わる遺言書を作成する。そうやって依頼者の満足度とリピート率を上げていってほしいと思います。この講座では満足度が上がる、リピートしやすい遺言書の作成方法を学びます。

公正証書遺言作成の実務

後編

遺留分を侵害した遺言書

この講座では、公正証書遺言が作成できるというところからさらに踏み込んで、実務上問題となる遺留分を侵害した遺言を作成する際のポイントや、遺言者の死後に遺言書の記載ミスの訂正方法など、現場で使われているテクニックを習得します。

また、遺言書を作成する過程で視野に入れておきたい尊厳死宣言の公正証書、延命中止の委任など、遺言書を中心に関連業務へと業務の幅を広げていきます。「ついでにポテトもいかがですか」というように「ついでに尊厳死や延命中止もいかがですか」とご案内すると多くの人がついでにやっておこうと考えてくれます。

というのも多くの人が尊厳死や延命中止に潜在的に興味を持っており、苦しみながらの延命よりも尊厳死や安楽死を願っています。そこで、遺言書と関連のある尊厳死、延命中止を提案されると「じゃぁ、ついでに・・・」となるわけです。

10万円の遺言書作成が、一言ご案内するだけで15万円、18万円と売上が上がります。依頼者の方も気になっていたことが同時に終わり満足度が上がります。この「関連業務の一言案内」が非常に有効なのは、元手がかからないということです。広告する必要もなく、ホームページを作る必要もありません。

業務を進めているときに、相談のときに、一言「よかったら尊厳死も・・」とご案内するだけです。これだけで売上を上げ、依頼者の満足度を上げることができます。ですから、ぜひ遺言書の作成と関連の深い尊厳死、延命中止の知識も手に入れておいて下さいね。と同時に、遺言書を作成するときにどんな業務のご案内ができるか、一度考えてみて下さい。

10条・15条対策の実務

行政書士法第10条、行政書士倫理第15条対応

画面クリックで動画再生

新実務講座「10条・15条対策の実務」は気が付かないうちに行政書士法や行政書士倫理に抵触して処分を受けないための対策を学ぶ講座です。お客様から「これで許可はとれるでしょうか?」と聞かれて「大丈夫です。許可、とれますよ」と回答する。

また、ホームページ上で「依頼すれば認可が下りる」と誤認させる表記をしたり、お客様から「許可取得」の依頼を受ける。このような内容もすべて行政書士法第10条、行政書士倫理第15条に抵触する可能性が出てきます。

行政書士が普段何気なくやってしまいがちな行為が行政書士法の第10条に抵触する可能性がありますので「10条・15条対策の実務」で何が良くて何がダメなのか、そしてその対策として何をすべきかを、ぜひマスターしてください。

許認可のテクニック

初めての許認可~ 官公署利用のテクニック

経験のない許認可申請の依頼

経験のない業務、やったことがない手続きを依頼されたら困りますね。行政書士の業務は官公署の数だけ、許可、認可、登録の仕事があります。そのすべての許認可手続きをマスターするのは、実際のところ難しいです。と言うより不可能ですね(^_^;)。

では経験のない初めての許認可業務の依頼、経験のない許認可の相談はどう対応すればいいのでしょうか。未経験の業務、やり方がわからない業務、そのときにこの「初めての許認可~官公署利用のテクニック」で学ぶスキルが役に立ちます。

この講座ではやったことのない許認可業務をお願いされても失敗の可能性を限界まで減らし、 許可取得、登録完了まで完璧に業務を完成させることのできる方法を公開しています。この技術は非常に有効で、開業して即、役に立ちます。

馴染みのお客さんができると「これやってもらえないかな?」といろいろとお願いされます。そんなとき「やったことがないから」と折角の依頼を断って信頼に傷をつけるのではなく、未経験の業務を適切に処理し、業務の幅を広げて今後の仕事を増やすチャンスに変える、そんなテクニックです。ズバリおすすめです(^_^;)

行政書士のためのホームページ作成講座

全53回の講座で自分のホームページが完成

ホームページを作りながら学ぶ実践型の講座

この講座は実際にホームページを作りながら学んでいく、実践型の講座です。サーバーって何?ドメインって何?の全くゼロの状態からスタートして動画を見ながら手を動かして一緒にホームページを作っていきます。全53回の少しボリュームのある講座ですが、講座を終えると自分の事務所のホームページが完成します。

自分の事務所のホームページとしてそのまま使えるものを作りますので、名刺に記載したり、事務所案内のリーフレットに掲載したり、お問い合わせを受け付けたり、集客に活用できますよ。

ホームページ作成の手順はたくさんありますが、一つ一つはコピペのようなシンプルな内容なので動画を見ながら一歩ずつ進めていくと、結構すんなりとホームページが完成します。現在受講中の方は無料で受講できますので、ぜひこの機会にチャレンジしてみてくださいね!行政書士事務所には実務と集客の両輪が必要です。集客はホームページが担当してくれたら助かりますね!

ホームページ作成講座には次ようなパソコン環境、パソコンスキル、知識が必要となります

- 購入後10年以内のパソコンを使っている

- ブラウザはGoogle Chromeを使っている

- ホームページをリロードするの意味が分かる

- 知らない用語は検索して調べることができる

- メモ帳を開いて文字を入力することができる

- ファイルをダウンロードして開くことができる

- 圧縮ファイルを解凍して開くことができる

- 「コピー・アンド・ペースト」(コピペ)の意味が分かる

- 「URL」「ブログ」「SNS」と聞いてどんなものかわかる

- 「ログイン、ログアウト、インストール」の意味がわかる

- 「クリック、ドラッグ&ドロップ」などマウス操作ができる

- 文字入力「半角英数字」や「かな」などの切り替えができる

行政書士 相談の実務

弁護士法、税理士法に違反しない正しい相談方法の習得

行政書士ができる相談と法律の制限を学ぶ講座

画面クリックで動画再生

「行政書士 相談の実務」は行政書士として正しい相談方法を学ぶ講座です。正しい相談方法というのは弁護士法や税理士法、司法書士法などの他士業法に違反せず、行政書士業務の範囲内で適切に対応する相談の方法です。

弁護士法、税理士法など各士業法に違反する行為を行えば、訴えられて訴訟になる、損害賠償請求をされる、処分対象となって廃業等の勧告を受けるなどの可能性がありますので、各士業法に違反せず適正に対応できる相談方法の習得は、行政書士の基本スキルとして、ぜひ抑えておきたいスキルです。

行政書士の適正な相談の範囲はあいまいでわかりにくく、どこまで相談できるのか、どのような相談ができるのか判断が難しいところがありますので、うっかりミスを防ぐためにもぜひ時間を作って受講してみて下さい。

行政書士 相談の実務(全15回)では次のようなことを学びます

- 行政書士の相談が弁護士法、税理士法などの他士業法に抵触しやすい理由

- 相談できる内容とできない内容を区別する方法

- 行政書士が相談できない内容を即判断できる基準の使い方

- 行政書士が絶対に守るべき相談の順序(相談の失敗防止のため、この相談順序は必ず守って下さい)

- 相談がいつの間にか業務の依頼に変わる簡単な一言

- 法律の制限により行政書士が対応できない相談内容が相談の席で出てきた場合の対応法

- 相談できない内容が相談の席で出てこないようにするための事前の対策

- 権利義務関連の相談の予約、許認可の相談の予約の場面で使う相談前の同意事項の雛形

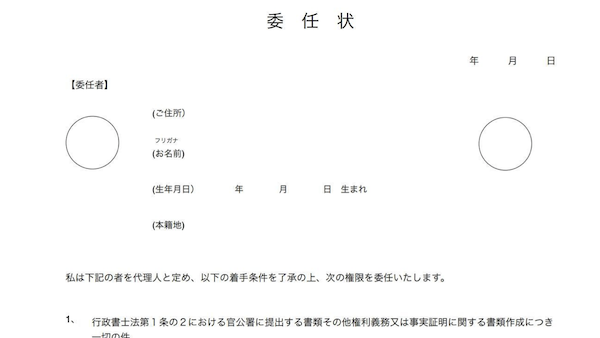

行政書士 実務手順マニュアル

実務学習で最初に受講すべき内容

行政書士の実務手順を学ぶ講座

画面クリックで動画再生

「行政書士 実務手順マニュアル」は行政書士で開業を考えたときに一番初めに身につけたい内容です。「行政書士の実務って、どうやってすすめていけばいいの?」「お客様が来たらまず何をするの?」と実務の進め方がよくわからない方は、ぜひチェックしてみてください。

この実務手順マニュアルでは、お客様が来たらまずこれをする、次はこれ、委任状はこのタイミングで作成する、報酬はこのタイミングで請求する、逆にこのタイミングでの報酬の請求は避ける、お客様への押印の依頼はこのタイミングでする、押印の依頼と同時にこれもする、業務の最後はこれをすると言う感じで、行政書士の実務の最初から最後までで、行政書士がやるべきことを一つ一つ順を追って見ていきます。

特に講義2、講義3、講義4で解説している業務の受任までに必要となる実務手順と、講義12のお客様に書類を返却したあとにすべき実務手順、この手順は省くことができない、省くと処分対象になる可能性がある必須の実務手順なので、実務で必ず実践するようにしてくださいね。

行政書士 実務手順マニュアル(全17回)では次のようなことを学びます

- 委任状作成の前に済ませておく実務手順

- 相談無しで受任すると行政書士法に抵触する可能性が発生する理由

- 書類作成でやってはいけないこと

- お客様へ押印をお願いするときに必要な3つの案内

- お客様へ書類をお返しするときに絶対に必要となる1枚の書類

- 費用の建て替え倒れにならないために検討すべき事項

- 報酬や費用を請求してはいけないタイミング

- 書類を郵送するとクレームが発生する理由とその防止法

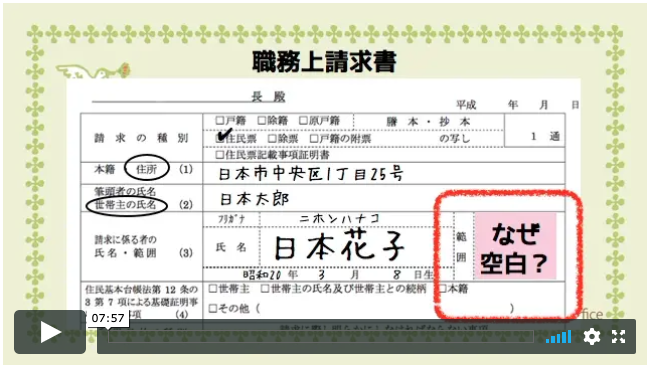

職務上請求書の実務

記載例・書き方・考え方(全17回)

職務上請求書の書き方や記載例

- 請求の種別

- 請求に係る者の氏名・範囲の欄の扱い

- 業務を遂行するために必要な場合の欄

- 職務上請求書の書き方

- 職務上請求書の使用可否の判断

- 郵送で職務上請求書を使用方法

この講座では「請求に係る者の氏名・範囲の欄」や「業務を遂行するために必要な場合の欄」など、職務上請求書の書き方や記載例だけでなく、職務上請求書を使うことができるかどうかの判断方法や、郵送で職務上請求書を使用する方法など職務上請求書を総合的に学ぶことができます。

全17回とちょっと長めの講義ですが、職務上請求書は行政書士として避けては通れない、かつ、誤った使い方が許されない書類なので、業務停止などの処分を受けないためにも必ず正しい使い方をマスターしてくださいね!

行政書士のお問い合わせ対応方法

すべての状況に対応できる6パターンの回答テンプレートを使用

行政書士としての適切な対応方法を学ぶ講座

「行政書士のお問い合わせ対応方法」はお客様から届いたお問い合わせへどのように対応していくか、その方法を学ぶ講座です。

お客様から届くお問い合わせは「許可はとれますか?」「料金はいくらですか?」という基本的なものから「愚痴なのか質問なのか、わからないもの」「自分の現状を延々と伝えているだけのもの」など、ちょっと対応が困るものや、場合によっては「助けてください!」というものまで様々です。

このような様々なお問い合わせに行政書士としての適切な対応方法を学びます。また、開業して間もない頃に電話で、「遺産分割協議書には5歳の子供も署名が必要ですか?」とか「8人泊まれる民泊施設にはトイレは何個いりますか?」と、即答できない内容を尋ねられると困りますよね。このような事態を避けるために電話とメールによるお問い合わせ受付の使い分け基準も学びます。

行政書士実務書式集

テンプレート・雛形などの基本書式

オリジナルの書式集

行政書士事務所を開業した当時は事務所に書式のフォーマットや雛形がなく、依頼者からの相談を聞き取るフォーム、業務依頼の書式、委任状の雛形など1つ1つ作成していかなければなりません。公証人へFAXひとつ流すだけでも一から作成していると非常に手間がかかります。

また、相談の際、聞き取りフォームが整っていないと、確認漏れ、相談後の聞きなおしなどの問題が発生したり、業務依頼の際の事前の確認書などでしっかりした準備がなければ、業務終了後に費用の説明を聞いていない、思っていた結果と違うなど、思わぬトラブルやクレームを招きます。

このような事態を防ぐため、開業当所は書式集の雛形をそのまま利用し、事務所の成長に合わせて改良し、事務所オリジナルの書式集に育ててほしいと思います。いつでも編集・書き込みが可能なようにワードなど一般的なソフトで利用できるようになっています。

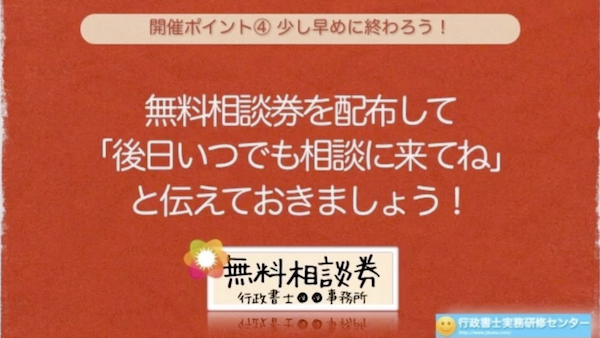

遺言書作成の依頼を増やす方法

遺言書の書き方教室

遺言書を書く人と書かない人の差

遺言書に興味のある人はたくさんいます。しかし実際に遺言書を作成する人はごく僅かです。興味はあるけど遺言書を書かない人と実際に遺言書を作成する人の差は何だと思いますか?それは「きっかけ」です。遺言書に興味はあるけどきっかけがない人は遺言書を作成しない人。遺言書に興味があってきっかけもある人は遺言書を作成する人になります。ではそのきっかけとは何かというと代表的なものが3つあります。

1つ目は「相続でもめた経験」。2つ目が「遺言書を作ったほうがいいよと子供や知人に勧められた経験」。そして3つ目が「遺言書の無料の相談会やセミナーに出席した経験」。この3つの経験がきっかけになって、「興味がある人」から「作成する人」に変わります。

そこで我々行政書士としては、興味があるけど・・・という人に向けて勉強会やセミナーを開くことで作成する人になって貰いたいわけです。ホームページで「遺言書作成します」とただ書いてあるだけより、実際に勉強会やセミナーを開くと効果がまったく変わってきます。

実際に遺言書を主力業務としている事務所では年間25回前後、1ヶ月に2回程度、遺言書の書き方セミナーを開いています。このセミナーの受講がきっかけとなって遺言書を作成するという集客の流れができているんですね。

じゃぁ、遺言書のセミナーを開くか・・・となるんですが、どのようにすればより効果の高いセミナーになるか、何に気をつければよりたくさんの人が遺言書を書いてくれるか、そこがポイントになります。実は単にセミナーを開くだけの状態から少し工夫することで、興味のある人を書く人に変える率が大きく変わってきます。そのポイントを解説した講座がこの「遺言書の書き方教室 6つのポイント」です。

同じ1回の勉強会を開くのであれば、20人の内1人より20人の内3人が書く人になってほしいですよね。1人が3人になると売上は3倍です。年間の遺言書作成部門の売上が200万だったら単純計算で600万です。ぜひこの講座でよりたくさんの人に書く人になってもらって下さい。

もしこの講座を見て、実際に遺言書の書き方教室を開こうと思ったら、資料作りは不要です。そのまま使える資料を「公正証書遺言作成の実務」のテキストに掲載していますので、即勉強会を開催できます。

相続人調査シート

戸籍の取得漏れを防ぐ

戸籍の取得漏れを防止できるシート

先日、受講生の方から「相続の仕事を受任して戸籍を集めて分割協議書を作成した後、登記の部分を司法書士さんに引き継いだんですが、その時、司法書士さんから戸籍に漏れがあると指摘をうけました。戸籍の取得漏れを防ぐ良い方法はありませんか?」とメールをいただきました。

相続人の調査が兄弟姉妹まで及ぶと取得する戸籍の量も膨大になりますので、どの戸籍で何を証明できるのかをきっちりと整理しながら進めなければ、戸籍の取得漏れや不必要な戸籍の取得につながります。そんなときに活用できるのがシートに沿って書き込んでいくだけで相続人の調査が漏れ無く完了する「相続人調査シート」です。

被相続人の死亡時の戸籍から出生までを遡り、配偶者、子の存否確認後、相続第1順位がいない場合は、第2順位、直系尊属の調査へ。父母が死亡している場合は父方、母方の祖父母の調査、第2順位が全員死亡の場合は兄弟姉妹へと、シートに沿って埋めていくだけで相続人を確実に調査することができます。

開業して戸籍の取得に慣れていないときは、まずシートに沿って進めてみてください。戸籍の取得漏れ、調査漏れを防ぐことができます。

相続人調査シートの他に相続人調査シートの使用例として、被相続人の死亡時の戸籍から出生時の戸籍までを遡り、配偶者の現存と子供の不存在を確認し、第2順位の父母、父方の祖父母、母方の祖父母の戸籍を取得し死亡を確認後、第3順位、兄弟姉妹へと戸籍を追跡取得していくシート記載例と戸籍追跡演習もついています。

また追跡演習する戸籍例にも解説を記載していますので参考にしてみてください。相続・戸籍取得の実務:後編に完全対応した内容です。

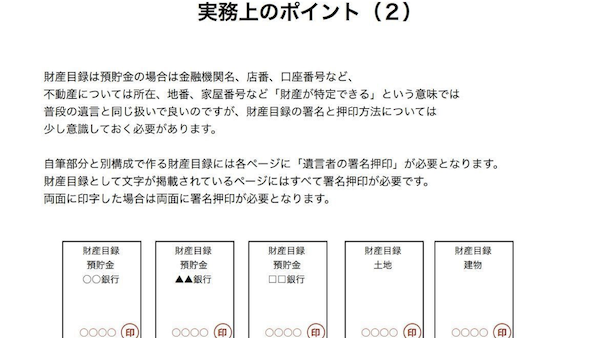

新しい自筆証書遺言の書き方

改正民法

改正民法による自筆証書遺言書作成の変更点と実務上の注意ポイント

平成31年1月13日より自筆証書遺言の書き方が変わり、これまでの全文自筆以外に自筆証書遺言を作成する方法がないという状態から、自筆+印字・代筆も可という状態に変更されました。

これに伴い行政書士の実務上の扱い方や依頼者の獲得方法、売上の上げ方が今までと変わってきます。今回の改正で実務上の変更点だけに視点を奪われてしまうと大きな損失を生み出す可能性がありますので、いち早く、改正民法における新しい自筆証書遺言の本質を理解して行動する必要があります。

改正民法における自筆証書遺言の今までと違う押印箇所や取得すべき戸籍の範囲など実務直結の部分と、自筆証書遺言書の作成業務で行政書士事務所の売上を上げる方法などビジネス面の2つの視点で学習します。

今回の改正民法をふまえ「自筆証書遺言作成業務」を3つの要素に分解します。3つの要素に分解することで行政書士がより積極的に自筆証書遺言の作成に関わっていくことができるようになります。

学習のポイント

- 改正民法の自筆証書遺言でやってはいけないこと

- 自筆証書遺言書業務の行政書士報酬の価格帯

- 自筆証書遺言書業務を構成する3つ要素

- 戸籍を取得しない場合に絶対に必要な文言

- 自筆証書遺言書作成時に必要な戸籍の取得範囲

- 自筆証書遺言書を行政書士事務所のメイン業務にする方法

- 100円で自筆書遺業務を請け負っても利益が出る理由

- 財産目録の押印箇所と押印する印鑑の種類

- 財産項目が多い場合の対応方法

- 改正民法上では不要とされているが実務上必要となる押印箇所

- 遺言書に同封して保管すべきもの

上記の学習ポイントを意識しながら学習を進めてみてくださいね。特に「自筆証書遺言書作成時に必要な戸籍の取得範囲」の部分は、遺産分割協議書作成の場合とは戸籍の取得範囲が異なりますので注意が必要ですよ。